ホームスタジオのモニタースピーカー完全ガイド:選び方からおすすめモデルまで【2025年最新】

はじめに:なぜモニタースピーカーが重要なのか

DTM(デスクトップミュージック)や音楽制作を始める際、最初に投資すべきなのは高価なシンセサイザーやマイクではなく、「正確に音を聴ける環境」です。

多くの初心者が陥る落とし穴は、一般的なPCスピーカーやBluetoothスピーカーで制作した音楽が、他の環境で再生すると全く違って聴こえてしまうこと。この問題を解決するのがモニタースピーカーなのです。

プロの音楽プロデューサーやエンジニアが口を揃えて言うのは、「良い曲を作るには、まず正確な音を聴ける環境が必要」ということ。本記事では、そんなホームスタジオに最適なモニタースピーカーの選び方から設置方法まで徹底解説します。

モニタースピーカーとは?一般スピーカーとの決定的な違い

「正確な音」を再現するために生まれたスピーカー

モニタースピーカーは、音楽制作やミキシング、マスタリングのために特別に設計されたプロフェッショナル向けのスピーカーです。一般的な家庭用スピーカーやBluetooth製品との最大の違いは「音の色付けの少なさ」にあります。

| モニタースピーカー | 一般スピーカー |

|---|---|

| フラットな周波数特性 | 低音・高音が強調される傾向 |

| 正確な音の再現を重視 | 心地よく聴こえることを重視 |

| 細かな音のディテールが聞き取りやすい | 全体的に馴染んだ音になりがち |

| 音楽制作・編集に最適 | カジュアルな音楽鑑賞に向いている |

フラットな特性がなぜ重要なのか

「フラット」とは、全ての周波数帯域をバランス良く再生できる状態を指します。例えば、EDMやヒップホップのような低音が効いた曲を制作する場合、通常のスピーカーで作業すると低音が既に強調されているため、実際よりも低音が足りないミックスになってしまう可能性があります。

モニタースピーカーを使うことで、あなたの音楽が様々な環境(車、ヘッドフォン、スマホなど)で最適に再生される可能性が高まります。これがプロの音楽制作者がモニタースピーカーを必須アイテムとして選ぶ理由です。

DTMでのモニタースピーカーの必要性

デジタル環境での音楽制作では、パンニング(音の定位)、EQ(イコライザー)、コンプレッション(音の圧縮)など、繊細な調整が必要になります。これらの作業には、細部まで聞き取れる高解像度の音響環境が不可欠です。

モニタースピーカーは、これらの微細な調整を正確に聴き取れるよう設計されており、プロ品質のミックスを作るための重要なツールとなります。

ホームスタジオに最適なモニタースピーカーの選び方

スピーカーサイズと部屋の広さの関係性

モニタースピーカーのサイズ(ウーファーの直径)は、使用する部屋の広さと密接に関係しています。

| ウーファーサイズ | 推奨される部屋の広さ | 特徴 |

|---|---|---|

| 3〜4インチ | 6畳以下の小さな部屋 | コンパクトで場所を取らない、低音が若干物足りない |

| 5インチ | 6〜8畳程度の部屋 | バランスが良く、多くのホームスタジオで人気 |

| 6〜8インチ | 8畳以上の広い部屋 | 低音の再現性が高い、プロフェッショナル向け |

小さな部屋で大型のスピーカーを使用すると、低音が溜まりすぎて正確なモニタリングができなくなることがあります。逆に、広い部屋で小型スピーカーを使うと、十分な音量や低音が得られないことも。部屋の広さに合わせた適切なサイズ選びが重要です。

アクティブ型とパッシブ型:どちらを選ぶべきか

モニタースピーカーには、アンプ内蔵の「アクティブ型」と外部アンプが必要な「パッシブ型」の2種類があります。

アクティブ型(パワードモニター)の特徴:

- スピーカーにアンプが内蔵されている

- 別途アンプを購入する必要がない

- スピーカーとアンプのマッチングが最適化されている

- セットアップが簡単で初心者に最適

- ほとんどのホームスタジオで採用されている

パッシブ型の特徴:

- 外部アンプが必要

- アンプの選択によって音質をカスタマイズできる

- 配線が複雑になりがち

- 上級者向け

- スタジオ拡張の自由度が高い

ホームスタジオを始めたばかりの方には、接続が簡単で調整の手間が少ないアクティブ型がおすすめです。本記事で紹介するモデルもすべてアクティブ型になります。

周波数特性とフラットネス:プロが重視するポイント

モニタースピーカー選びで最も重要な要素の一つが「周波数特性」です。これは、スピーカーがどの周波数帯域(低音〜高音)をどれだけ正確に再生できるかを示す指標になります。

専門的な音楽制作では、20Hz〜20kHzの可聴域をできるだけフラットに再生できるスピーカーが理想とされています。特に重要なのは、中域(250Hz〜5kHz)のフラットさです。この帯域には人間の声や多くの楽器の基本周波数が含まれているためです。

製品を選ぶ際は、周波数特性のグラフがなるべく平坦なものを選ぶと良いでしょう。極端に特定の帯域が強調されているモデルは避けることをおすすめします。

接続端子と互換性:見落としがちな重要ポイント

モニタースピーカーには様々な接続端子があり、使用する機材との互換性を確認することが重要です。

主な接続端子タイプ:

- XLR接続:プロ向け、バランス接続でノイズに強い

- TRS(6.3mm):一般的なバランス接続、多くのオーディオインターフェースに対応

- RCA:アンバランス接続、一般的なオーディオ機器に多い

- Bluetooth:ワイヤレス接続、便宜性は高いが遅延があることも

できればノイズに強いバランス接続(XLRまたはTRS)に対応したモデルを選ぶことをおすすめします。また、複数の入力端子があると、様々な機材との接続が可能になり便利です。

予算別おすすめモニタースピーカー6選【2025年版】

エントリークラス(ペア2万円以下)

1. PreSonus Eris E3.5

コンパクトながら驚くほどの低音再生力を持つ、初心者向けモニター。動画編集やPCオーディオとしても人気。省スペースのホームスタジオに最適。

特徴:

- 3.5インチウーファー搭載

- 高域・低域のEQ調整可能

- 多彩な入力端子(AUX、TRS、RCA)

- フラット傾向のモニターサウンド

おすすめユーザー:

- 初心者、DTM入門者

- デスクトップ中心の省スペース環境

- オールジャンル

2. Fostex PM0.1E

小型サイズながらクリアな中高域と広がり感。ハイレゾ再生にも対応し、音楽リスニング用にも適したモデル。

特徴:

- 5.5センチフルレンジユニット

- 再生周波数80Hz~35kHz

- RCA入力対応

おすすめユーザー:

- DTM初心者、小規模な宅録環境

- ポップス、アコースティック、ボーカル中心の曲

ロークラス(2〜5万円)

1. Yamaha HS5

「まずこれを買えば間違いなし」と言われる、超定番モニタースピーカー。原音忠実なフラットサウンドが魅力。

特徴:

- 5インチウーファー搭載

- 周波数特性:54Hz〜30kHz

- 高域・低域のトリムスイッチあり

- XLRとTRS入力に対応

おすすめユーザー:

- 初心者〜中級者の全DTMer

- ミックス・アレンジ用途全般

- ジャンルを問わず万能

2. JBL 305P MkII

広いスイートスポットと奥行きあるサウンドが魅力。立体的な定位表現に強く、クラシックやジャズに特におすすめ。

特徴:

- 5インチウーファー搭載

- 周波数特性:49Hz〜20kHz

- 独自のウェーブガイド技術

- バランス入力(XLR/TRS)対応

おすすめユーザー:

- 宅録〜セミプロ

- クラシック、ジャズ、バンドサウンド

- 広がりのある定位を重視する方

ミドルクラス(5〜10万円)

1. ADAM Audio T5V

クリアな高域と反応の良さが特徴のリボンツイーターモデル。EDMやポップスなど高音成分が多いジャンルにぴったり。

特徴:

- 5インチウーファー+リボンツイーター

- 周波数特性:45Hz〜25kHz

- バイアンプ駆動(70W)

- RCA/XLR入力、EQスイッチあり

おすすめユーザー:

- 作曲からミックスまで本格派

- EDM、ポップス、ボーカル曲

- 明瞭で繊細な高域を求める人

2. TANNOY Gold 7

同軸ドライバーによる正確な定位と音像のまとまり感。長時間の作業にも耳が疲れにくい。

特徴:

- 6.5インチ同軸スピーカー

- 周波数特性:65Hz〜20kHz

- バイアンプ駆動(300W)

- 高域/低域のEQ調整付き

おすすめユーザー:

- 音像や定位にこだわる方

- オールジャンル対応

- 長時間ミックスを行うユーザー

ハイクラス(10〜40万円)

1. Neumann KH120A

超高精度・高解像度モニター。密閉型ならではのタイトな低域と、奥行きある音場でレコーディングにも最適。

特徴:

- 5.25インチウーファー搭載

- 密閉型キャビネット

- 周波数特性:54Hz〜21kHz

- バイアンプ駆動(100W)

おすすめユーザー:

- ミックス・マスタリングエンジニア

- ボーカル、楽器の録音重視

- 正確な音像・位相チェックが必要な現場

2. Focal Shape 50

高級感あるデザインと繊細な解像度。壁際設置にも強く、小〜中規模スタジオに最適。

特徴:

- 5インチウーファー+ドームツイーター

- 周波数特性:50Hz〜35kHz

- パッシブラジエーター方式

- 入力(XLR/RCA)、EQあり

おすすめユーザー:

- プロ志向の宅録ユーザー

- ミックス・マスタリング向け

- 空間演出を重視した制作スタイル

プロクラス(40万円以上)

1. Neumann KH310A

密閉型の3ウェイ構成で、プロスタジオの定番。豊かな低域と極めて正確な再現力を誇る。

特徴:

- 8.25インチウーファー搭載(3ウェイ)

- 周波数特性:34Hz〜21kHz

- 大出力アンプ内蔵(390W)

おすすめユーザー:

- プロのレコーディング/ミキシングエンジニア

- 全ジャンル対応

- 長期的な投資として一生モノを求める方

2. Genelec 8341A SAM

DSPによる自動補正機能付き。3ウェイ同軸構造で圧倒的な定位精度と空間再現力。

特徴:

- 同軸3ウェイ構成

- 自動キャリブレーション(SAM)対応

- 周波数特性:38Hz〜35kHz

- 最大出力550W

おすすめユーザー:

- プロフェッショナルスタジオ

- イマーシブ・立体音響制作

- 正確かつ可搬性の高いモニターを求める人

モニタースピーカーの正しい設置方法と音響対策

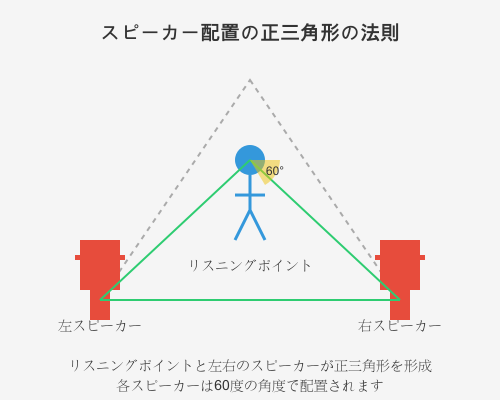

理想的なスピーカー配置:正三角形の法則

モニタースピーカーの設置位置は、音の正確さに大きく影響します。基本となるのは「正三角形の法則」と呼ばれる配置です。

理想的な設置のポイント:

- 左右のスピーカーと自分の頭が正三角形を形成するよう配置

- スピーカーのツイーター(高音用ドライバー)が耳の高さに合うように調整

- スピーカー同士の距離は1〜1.5m程度に設定

- スピーカーを内側に5〜10度傾ける(トーイン)

また、スピーカーは壁から30cm以上離すことで、低域のこもりを防ぐことができます。机に直接置くのではなく、スピーカースタンドやインシュレーター(吸振材)を使用すると、不要な振動が抑えられてさらに音質が向上します。

部屋の音響対策:反射と定在波をコントロールする

どんなに高性能なモニタースピーカーでも、部屋の音響環境が悪いと本来の性能を発揮できません。ホームスタジオで最低限行いたい音響対策は以下の通りです。

初心者でもできる音響対策:

- 吸音パネル:壁の一次反射点に設置して反射音を抑制

- 厚手のカーテン:窓からの反射を軽減

- ラグやカーペット:床からの反射を抑える

- 本棚や家具:不規則な表面で音を拡散

- ベーストラップ:部屋のコーナーに設置して低域の定在波を軽減

特に重要なのは、スピーカーから出た音が壁に反射して耳に届く「一次反射点」の処理です。壁に鏡を立て、座った位置からスピーカーが見える場所に吸音材を設置すると効果的です。

モニタリング音量:85dBルールを知る

プロフェッショナルなミキシングエンジニアが実践している「85dBルール」をご存知でしょうか?これは、モニタースピーカーの音量を中程度(約85dB SPL)に設定してミックスを行うというものです。

この音量が最も人間の耳が平坦に聴こえる領域であり、長時間の作業でも疲れにくいとされています。極端に大きな音量や小さな音量でのミックスは、バランスを崩す原因になります。

デジブルメーターアプリなどを使って、実際の音量を測定してみるのもおすすめです。

よくある質問(FAQ)

- モニタースピーカーとヘッドフォン、どちらを先に揃えるべき?

-

理想的には両方を揃えることをお勧めします。予算が限られている場合は、まずはモニタースピーカーから始めるのが良いでしょう。スピーカーは空間での音の広がりを把握できますが、細かいディテールのチェックや夜間の作業にはヘッドフォンが最適です。相互補完的に使うことで、より正確なミックスが可能になります。

- サブウーファーは必要ですか?

-

部屋の広さと制作するジャンルによります。EDMやヒップホップなど低音が重要なジャンルを制作する場合、サブウーファーがあると低域の確認が容易になります。ただし、小さな部屋ではサブウーファーを追加すると低音が過剰になる可能性があるため、まずは主となるモニタースピーカーの選定と設置に集中し、必要に応じて後から検討するのが良いでしょう。

- モニターコントローラーは必要ですか?

-

複数のスピーカーを切り替えたり、音量を一括コントロールしたりする場合には非常に便利です。特に、リファレンス用に一般的なスピーカーやヘッドフォンと切り替えて聴き比べる作業がスムーズになります。初心者のうちは必須ではありませんが、制作環境が充実してきたら検討する価値があります。

- 中古のモニタースピーカーは購入しても大丈夫?

-

プロ用モニタースピーカーは頑丈に作られているものが多く、適切に扱われていれば中古でも問題なく使えることが多いです。ただし、購入前に実際に音を確認できる状況であることと、ドライバー(特にツイーター)にダメージがないことを確認しましょう。保証がついた中古品を選ぶのも一つの方法です。

- USBやBluetooth接続のモニタースピーカーは制作に向いていますか?

-

便利さでは優れていますが、オーディオインターフェース経由の接続に比べると音質や遅延の面で劣ります。特にBluetoothは遅延が大きく、DTM制作には向きません。USBモデルは初心者の入門用としては使えますが、本格的に制作を始めるならオーディオインターフェースを介した接続をおすすめします。

まとめ:理想の音環境で制作の質を高めよう

モニタースピーカーは単なる再生装置ではなく、あなたの音楽制作における「耳」の役割を果たす重要な機材です。正確な音を聴くことができれば、それだけミックスの質も向上し、様々な環境で再生されても違和感のない音楽が作れるようになります。

初心者の方は、まずは自分の部屋の広さや予算に合ったモニタースピーカーを選び、基本的な設置方法を守ることから始めましょう。経験を積むにつれて、より繊細な音の違いが分かるようになり、音響対策の重要性も実感できるはずです。

音楽制作において最も大切なのは「正確に聴く」ことです。良いモニタースピーカーを手に入れることは、あなたの音楽キャリアへの最高の投資となるでしょう。