皆さん、こんにちは!今回はメインギアとして愛用しているFractal Audio FM9についての続編レビューをお届けします。

乗り換えの経緯と最初の印象

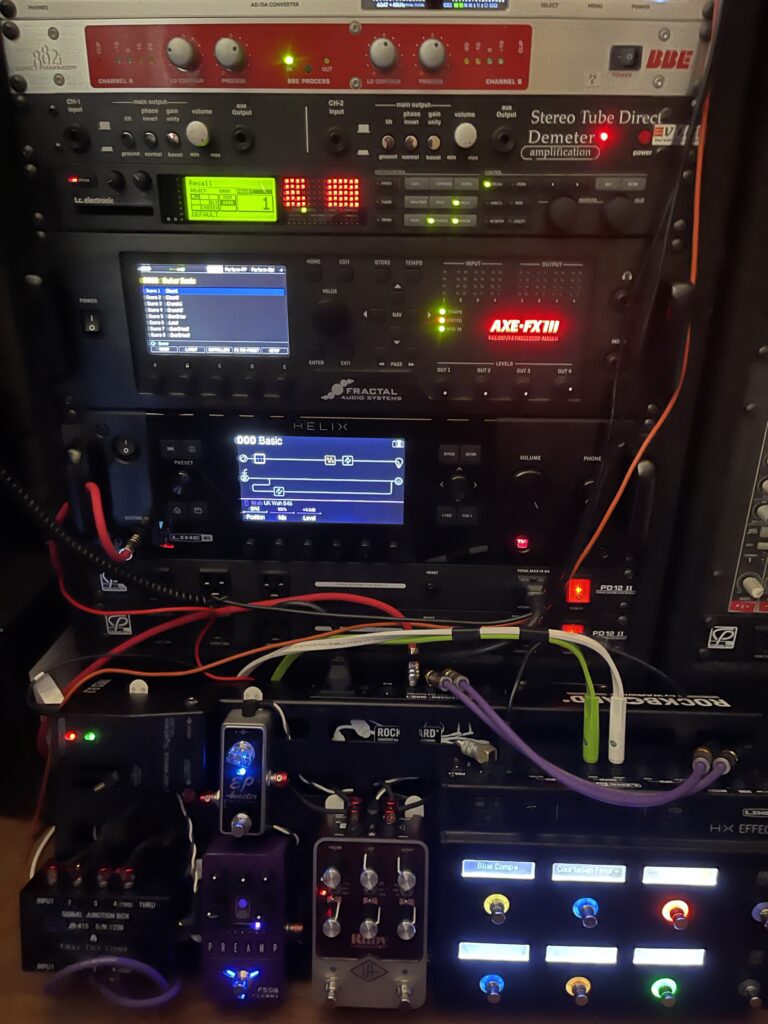

私の機材遍歴をちょっと紹介すると、FM9の前は同じFractal AudioのAXE-FXIII+FC-12を中心に使っていました。それに加えて、コンパクトエフェクターやLINE6のHelix Rackなど、いろいろと試行錯誤してきた経験があります。

ライブやセッションで機材を持ち運ぶたびに「もっとシンプルにできないかな…」と思っていた矢先、FM9が発売されたので即座に乗り換えることに決めました。

ただ、正直に言うと最初は後悔していた部分もあります。AXE-FXIIIでは感じなかった音切れが結構気になったんですよね(笑)。工夫すれば何とかなるものの、そういう対策を考えるのも面倒で…。

でも!OSのバージョンアップのおかげで音切れはほぼ気にならないレベルまで改善され、今では大満足の状態です。現在はFM9一台で完結していますが、アップデートでMIDI Clockの送信ができるようになるなど、他のシステムとの連携も格段にやりやすくなりました。進化し続けるOSに感謝の気持ちでいっぱいです。

FM9の魅力:他のマルチエフェクターと何が違うのか?

様々なマルチエフェクターを使ってきましたが、最終的にFM9に落ち着いた理由がいくつかあります。あまり詳しく解説している記事を見かけないので、FM9の特徴的な魅力をシェアしたいと思います。

1. シーン機能の柔軟性

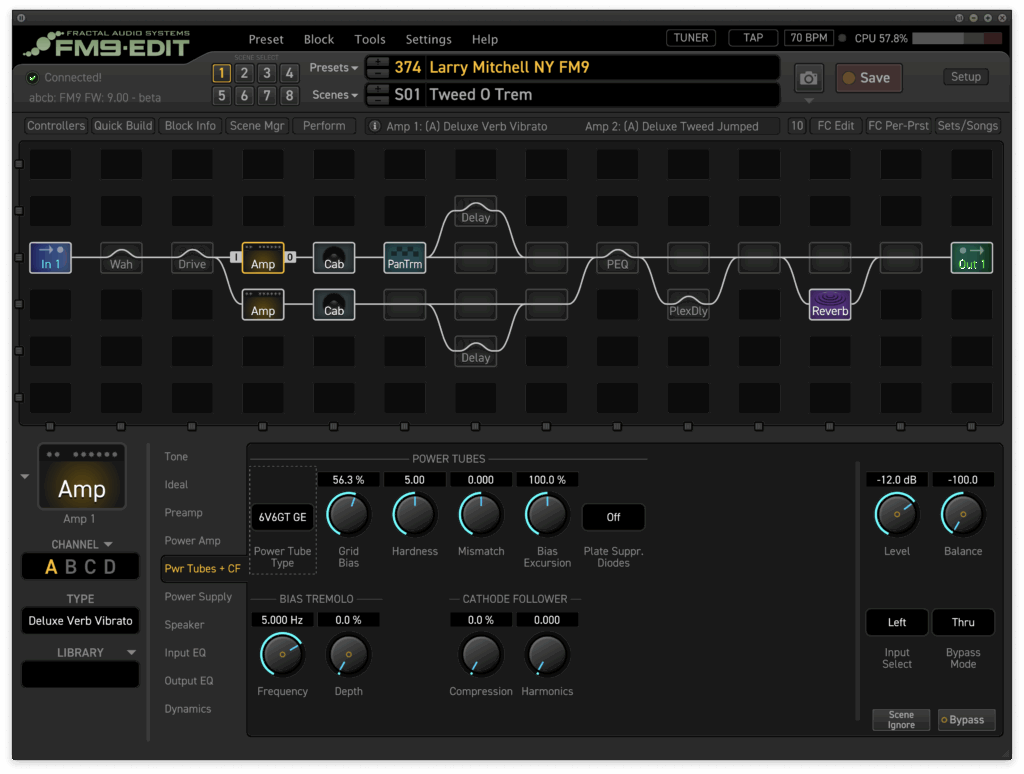

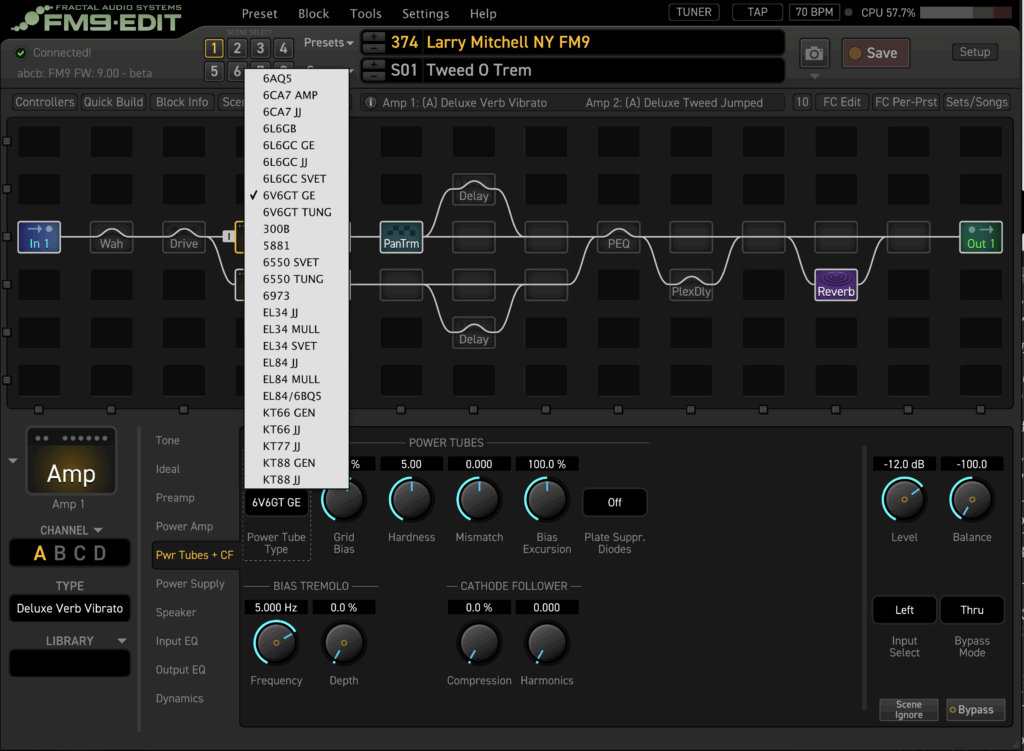

他メーカーでは「スナップショット」とも呼ばれるシーン機能ですが、Fractal Audioの場合は決定的に違う点があります。それは、エフェクターの中身自体も変更できるということ。

少し説明すると、OverDriveブロックをDelayブロックに変更することはできませんが、OverDriveブロック内のエフェクターは変更可能なんです。例えば、TS-9からJan Rayに切り替えるといったことができます。

LINE6などの製品では、パラメーターの変更はできても、エフェクター自体の入れ替えはできません。この機能のおかげで、シーンのバリエーションが格段に広がります。

具体例を挙げると、バッキングとソロで大きく音色を変えたい場合:

- バッキング時はJan Ray + デラリバ

- ソロ時はTS9 + JCM

LINE6の場合、これらすべてのエフェクター(Jan Ray、デラリバ、TS9、JCM)を立ち上げて、スナップショットでON/OFFを切り替えるしかありません。対してFractal Audioなら、ODブロックとAMPブロックの2つだけでこれを実現できるんです。

もちろん、複雑な構成を作ろうとするとCPU不足やブロック不足の問題は出てきますが、基本的な使用ではこの柔軟性が大きな強みになります。

2. ルーティングの自由度

Helixもそれなりに自由度は高いのですが、Fractal Audioは6ラインあることが大きな違いです。より入り組んだシグナルフローを構築できるため、音作りの幅が大きく広がります。

3. パラメーターの豊富さ

FM9のパラメーター数は圧倒的です。多すぎて迷子になりやすいという欠点もありますが(笑)、音作りを突き詰めたい時には非常に心強い。様々なメーカーのマルチエフェクターを見てきましたが、ここまで細かく設定できる製品はなかなかありません。

4. コントローラーの自由度

これも他のマルチエフェクターにはない便利さがあります。「痒いところに手が届く」感覚が段違いです。

以前はAXE-FXIIIとFC-6の組み合わせを使っていた時期もありましたが、ボタン数が少なくても意外となんとかなるものです。もちろん、ボタンに複数の役割を持たせることになるので頭を使う必要はありますが、考えれば工夫次第で対応できます。

まとめ

総合的に見て、FM9はギタリストにとって理想的なオールインワンソリューションだと感じています。確かに学習曲線はやや急ですが、慣れてしまえばその柔軟性と音質の高さは他の追随を許しません。

個人的には「もっと多くのギタリストに知ってほしい、使ってほしい」と思える製品です。価格はそれなりにしますが、その価値は十分にあると断言できます。

皆さんもFM9の世界に足を踏み入れてみませんか?きっと新たな音楽表現の可能性が広がるはずです!

※この記事は個人的な使用感に基づくものであり、メーカーからの依頼や報酬を受けて書いたものではありません。